はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

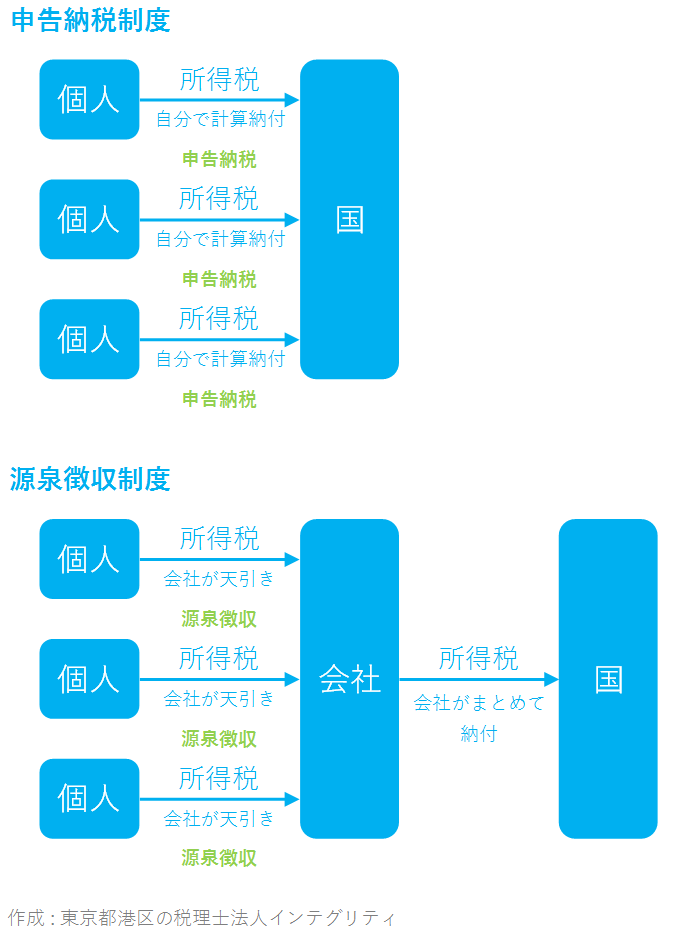

今回は、源泉所得税について、源泉徴収の対象となる範囲を説明したいと思います。

源泉徴収の対象範囲

源泉徴収の対象となる所得の範囲は、その所得の支払を受ける者を、居住者、内国法人、非居住者、外国法人の区分に分けて下表のようになっています。

内国法人 : 日本国内に本社がある法人

非居住者 : 居住者以外の個人

外国法人 : 内国法人以外の法人

詳しくは、「国際課税の基礎-2-居住者と非居住者、内国法人と外国法人」を参照ください。

下表を見ると、源泉徴収の対象となる所得の範囲がとても広いように思われるかもしれませんが、一般的な株式会社やフリーランス・個人事業主の方が関係してくるものは、

- 給与

- 退職手当

- 報酬・料金

この3つくらいだと思います。そのためこの3つについてだけ、別のページで詳しく説明したいと思います。

| 支払いを受ける者 | 源泉徴収の対象になる所得の範囲 | |

| 居住者 | 1 | 利子 |

| 2 | 配当 | |

| 3 | 給与 | |

| 4 | 退職手当 | |

| 5 | 公的年金 | |

| 6 | 報酬・料金 | |

| 7 | 生命保険会社や損害保険会社などと契約した保険契約から支払われる年金 | |

| 8 | 定期積金の給付補てん金 | |

| 9 | 匿名組合契約等に基づく利益の分配 | |

| 10 | 特定口座における上場株式等の譲渡による所得 | |

| 11 | 懸賞金付預貯金等の懸賞金 | |

| 12 | 割引債の償還差益 | |

| 支払いを受ける者 | 源泉徴収の対象になる所得の範囲 | |

| 内国法人 | 1 | 利子 |

| 2 | 配当 | |

| 3 | 定期積金の給付補てん金 | |

| 4 | 匿名組合契約等に基づく利益の分配 | |

| 5 | 馬主が受ける競馬の賞金 | |

| 6 | 懸賞金付預貯金等の懸賞金 | |

| 7 | 割引債の償還差益 | |

| 支払いを受ける者 | 源泉徴収の対象になる所得の範囲 | |

| 非居住者と外国法人 | 1 | 下記の対価で日本国内にその源泉があるもの |

| 1-1 | 国内において行う組合契約事業から生ずる利益の配分(国内に恒久的施設がない非居住者・外国法人が支払を受けるものは除く) | |

| 1-2 | 国内にある土地等の譲渡による対価 | |

| 1-3 | 国内において人的役務の提供事業を行う者が受けるその役務提供の対価 | |

| 1-4 | 国内にある不動産、船舶、航空機などの貸付けの対価及び地上権などの設定の対価 | |

| 1-5 | 国内にある営業所等に預け入れられた預貯金の利子等 | |

| 1-6 | 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息、国内にある営業所等に信託された投資信託(公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託を除く)又は特定受益証券発行信託の収益の分配 | |

| 1-7 | 国内において業務を行う者に対するその国内業務に係る貸付金の利子 | |

| 1-8 | 国内において業務を行う者から受けるその国内業務に係る工業所有権、著作権等の使用料又は譲渡の対価 | |

| 1-9 | 給与等その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務等に基因するもの、公的年金等のうち一定のもの、退職手当等のうち受給者が居住者であった期間に行った勤務等に基因するもの(非居住者のみ) | |

| 1-10 | 国内において行う事業の広告宣伝のための賞金 | |

| 1-11 | 国内にある営業所を通じて生命保険会社、損害保険会社と契約した保険契約等に基づく年金 | |

| 1-12 | 国内の営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等 | |

| 1-13 | 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づいて受ける利益の分配 | |

| 2 | 外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配 | |

| 3 | 国内に恒久的施設がある非居住者が行う特定口座の上場株式等の譲渡による所得等 | |

| 4 | 懸賞金付預貯金等の懸賞金 | |

| 5 | 割引債の償還差益 | |

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。

税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。